| 奈良 大和路 |

|||

| 唐招提寺 マップ 平成29年3月7日 本尊は廬舎那仏、開基は鑑真である。井上靖の小説『天平の甍』で広く知られるようになった中国・唐出身の僧鑑真が晩年を過ごした寺であり、奈良時代建立の金堂、講堂を始め、多くの文化財を有する 世界遺産 |

|||

|

|

||

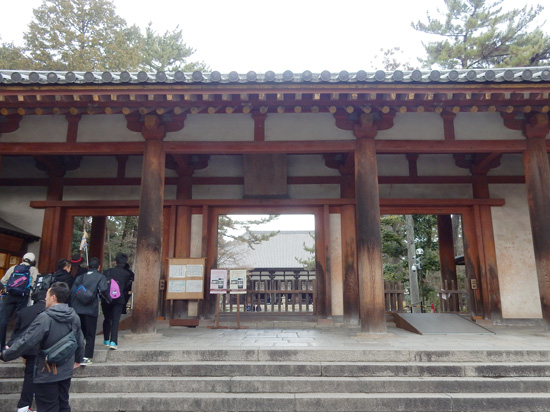

| 南大門 昭和35年に天平様式で再建されたもので、五間の中央に三扉とする、切妻造りの建物です | |||

|

|

||

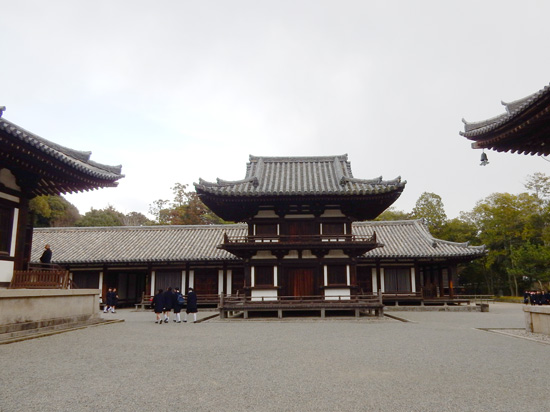

| 金堂 南大門をくぐった正面にその荘厳な姿を見せる金堂は、8世紀後半の創建時の姿を残す代表的な建築物。外観は、正面間口七間(中央間は約4.7m、両端へは次第に狭くなり、3.3m)、奥行き四間の寄棟造で、前面一間通りが吹き放ち、軒を支える組み物は三手先(みてさき)と呼ばれる形式で、その建立年代を示してる。 | |||

|

|

||

| 講堂 | |||

|

|

||

| 鼓楼 上下階とも扉と連子窓(れんじまど)で構成され、縁と高欄が取り付けられ。 堂内の厨子には、仏舎利を収めた国宝の金亀舎利塔(きんきしゃりとう)が安置 | |||

|

|

||

| 開山堂 平成25年、大和上のお姿を写した「御身代わり像」がつくられ落慶 | |||

|

|

||

| 礼堂(らいどう)隣の鼓楼に安置された仏舎利を礼拝するための堂 | 甍 | ||

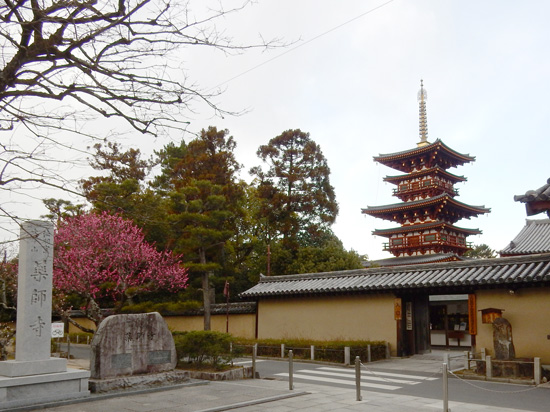

| 薬師寺 マップ 天武天皇9年(680年)天武天皇の発願により飛鳥の藤原京に造営が開始され、平城遷都後の8世紀初めに西ノ京に移転 本尊は薬師如来 世界遺産 |

|||

|

|

||

| 近鉄西ノ京駅から徒歩2分 | 唐招提寺へは徒歩10分 | ||

|

|

||

| 玄奘三蔵院伽藍 北側に成平成12年平山郁夫画伯の玄奘三蔵求法の旅をたどる「大唐西域壁画」 | |||

|

|

||

| 玄奘三蔵と深いご縁のある事から、遺徳を顕彰するため全日本仏教会より昭和56年にご分骨を拝受し、平成3年玄奘三蔵院伽藍を建立 | |||

|

|

||

| 薬師寺 南門 | |||

|

|||

| 中門 昭和59年復興 平成3年(1991)に二天王像も復元 | |||

|

|

||

| 東院堂 | |||

|

|

||

| 東院堂は、正面7間、側面4間の入母屋造本瓦葺。高い基檀の上に建つのは、水害・湿気を避けるため、鎌倉時代後期の和様仏堂の好例。白鳳仏を代表する国宝聖観世音菩薩が安置され四天王像が守護しています | |||

|

|||

| 大講堂 天武天皇の菩提を弔うために奉安した高さ3丈(8,9m)、広さ2丈1尺8寸(6,5m)の阿弥陀浄土を写した大繍仏像が正面に祀られている | |||

|

|

||

| 百万巻写経勧進により昭和51年に白鳳時代様式の本格的な金堂として復興 | 西の塔 | ||

|

|

||

| 西の塔 和56年に復興。奈良を表わす色使いで、塔の連子窓[れんじまど]に使われている色を青色、扉や柱に使われている色を丹[に]色とよびび、万葉集の一節に あおによし ならのみやこは さくはなの におうがごとく いまさかりなり と歌われている 「青丹良し」は奈良の枕ことば | |||

|

|

||

|

|

||

| 見どころの総高約34.1メートルの東塔ですが2020年まで解体修理中修復中 | |||

| 平城京 マップ 奈良時代の日本の首都 唐の都長安城を模倣して建造された都城 、現在の奈良市の西部の一部、中心部及び大和郡山市北部に位置し東西8坊 (約 4.3km) の面積をもち、全域 72坊に区画設定されていた |

|||

|

|

||

| 平城宮の正門・朱雀門 その前では外国使節の送迎を行ったり、大勢の人達が集まって歌垣などを行ったりし、正月には天皇がこの門まで出向き、新年のお祝いをすることもありました。朱雀門の左右には高さ5.5mの築地がめぐり、130haの広さの宮城を取り囲んでいました。 | |||

|

|

||

| 平城宮跡内を横切る近鉄奈良線 | 背後に東大寺大仏殿や若草山がみえる | ||

|

|||

| 大極殿 朱雀門の真北約800mに堂々とそびえる「大極殿」。正面約44m、側面約20m、地面より高さ約27m。直径70cmの朱色の柱44本、屋根瓦約9万7000枚を使った平城宮最大の宮殿 シルクロードの終着点 | |||

|

|

||

|

|

||

| 元興寺(がんごうじ) マップ 平成29年3月8日 蘇我馬子が飛鳥に建立した、日本最古の本格的仏教寺院で法興寺がその前身 1977年までは「元興寺極楽坊」と称していた。 本尊は智光曼荼羅である。 |

|||

|

|

||

| 東門 | 極楽坊本堂(国宝) 日本最古、飛鳥時代の瓦 | ||

|

|

||

| 禅室(国宝) | |||

|

|

||

| ならまち マップ 江戸・明治の面影を、落ち着いた風情で漂わせ、訪れる人になつかしさを感じさせる。迷路のような小路を歩けば歴史の横顔に出逢える。 |

|||

|

|

||

|

|

||

|

|

||

|

|

||

正倉院 マップ 創建推定:759年 正面:約33m 奥行:約9m 床下の柱の高さ:約2.5m地上から屋根までの長さ:約14m 丸柱の直径:約60cm 丸柱の数:縦4列×横10列=40本 屋根は寄棟本瓦葺きで檜を用いた高床式校倉造りの建物 月曜日から金曜日まで(休日等を除く)の毎日午前10時から午後3時まで。 「正倉」とは、元来「正税を収める倉」の意で、律令時代に各地から上納された米穀や調布などを保管するため、大蔵省をはじめとする役所に設けられたもの管理する宮内庁が整理済みの宝物だけで9000点に上るが、このうち正倉院展で公開される宝物の品目は毎年変更され約70点のみ。 建物の中は空っぽで宝物は、昭和になって建てられたコンクリート造りの東宝庫と西宝庫に移され大切に保存。 |

|||

|

|||

| 多数の美術工芸品を収蔵していた建物で平成9年に国宝に指定された世界遺産 | |||

|

|

||

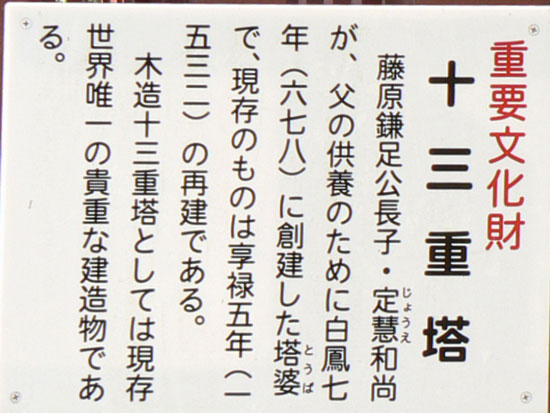

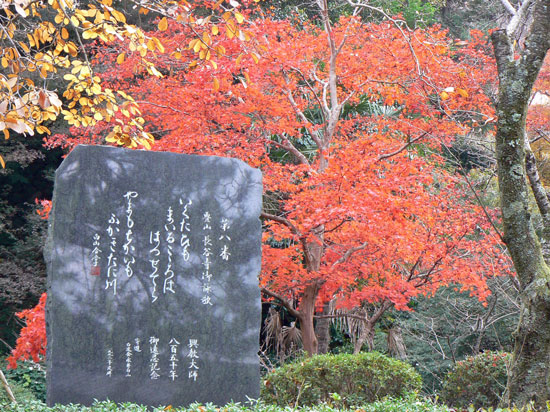

| 談山神社 マップ 平成23年11月30日 紅葉の名所で桜井駅からバス25分 鎌倉時代に成立した寺伝によると、藤原氏の祖である藤原鎌足の死後の天武天皇7年(678年)、長男で僧の定恵が唐からの帰国後に、父の墓を摂津安威の地:阿武山古墳から大和のこの地に移し、十三重塔を造立したのが発祥である。 |

|||

|

|

||

| 桜井駅からのバス終点駐車場 | 神社への参道 | ||

|

|

||

|

|

||

|

|

||

|

|

||

|

|

||

|

|

|

|

|

|||

|

|

||

|

|

||

|

|

||

|

|

||

|

|||

| 十三重の塔 | |||

|

|

|

|

|

|

||

|

|

||

|

|

||

|

|

||

| 正面の拝殿や十三重塔は戦前に何度か日本銀行券の図案に採用された | |||

|

|

||

|

|

||

| 長谷寺 マップ 桜井市にある真言宗豊山派(ぶざんは)総本山の寺。本尊は十一面観音。西国三十三箇所観音霊場の第八番札所。大和と伊勢を結ぶ初瀬街道を見下ろす初瀬山の中腹に本堂が建つ。初瀬山は牡丹の名所で、4月下旬〜5月上旬には150種類以上、7,000株が咲き誇る、古くから「花の御寺」と称されている。また「枕草子」「源氏物語」「更級日記」など多くの古典文学にも登場する。中でも「源氏物語」にある玉鬘の巻のエピソード中に登場する二本(ふたもと)の杉は現在も境内に残っている。 |

|||

|

|

||

| 近鉄長谷寺駅 ここから徒歩25分 高低差があり高齢者には辛い。タクシーで5分(780円) | |||

|

|

||

|

|

||

|

|

||

|

|||

| 長谷寺型灯籠を梁に吊す399段の回廊形式登廊が続く | |||

|

|

||

| 牡丹庭園 | |||

|

|

|

|

|

|||

| 牡丹庭園の石組み | |||

|

|

||

|

|

||

| 我もけさ清僧の部也梅の花 一茶 | |||

|

|

||

| 長谷寺の舞台 | |||

|

|

|

|

| 寒牡丹が開花 | |||

|

|

||

|

|

||

| 奥の院 御開帳 岡崎と田中君 | |||

|

|

||

|

|

||

|

|

||

|

|

||

| いくたびも 参る心は はつせ寺 山もちかいも 深き谷川 | |||

|

|

||

|

|||

| 長谷寺舞台からの展望 |

|||

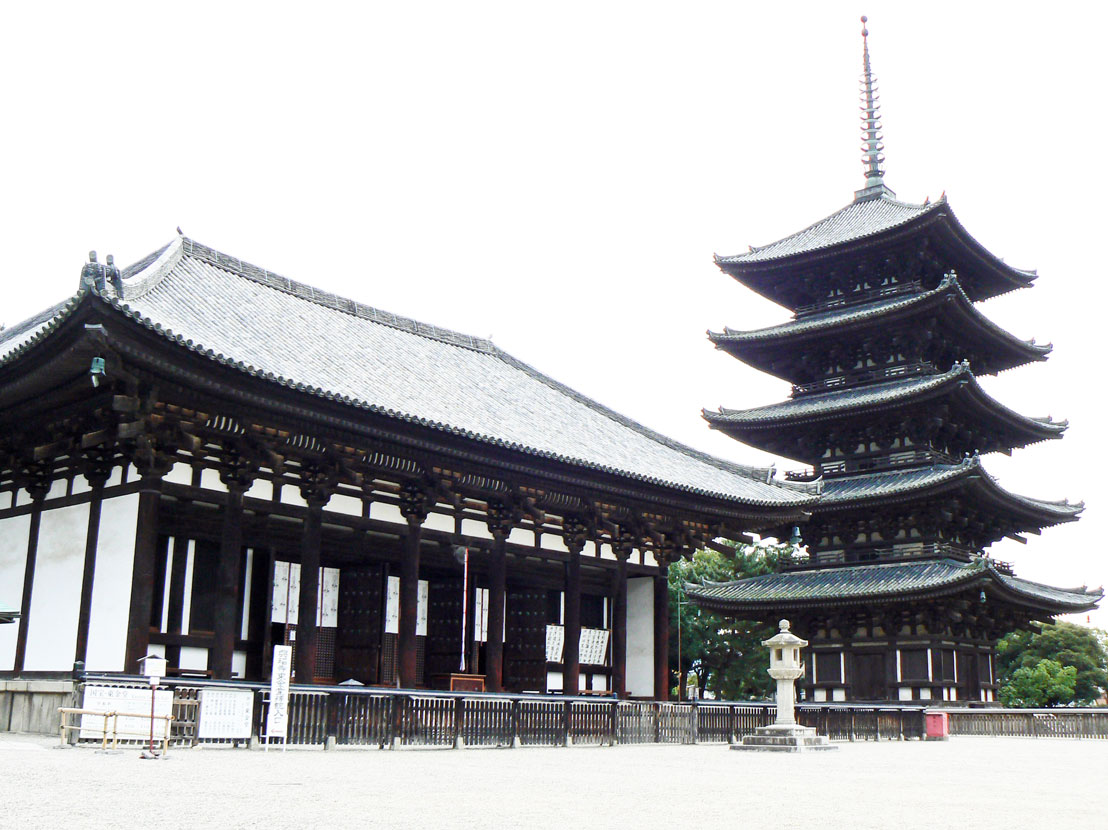

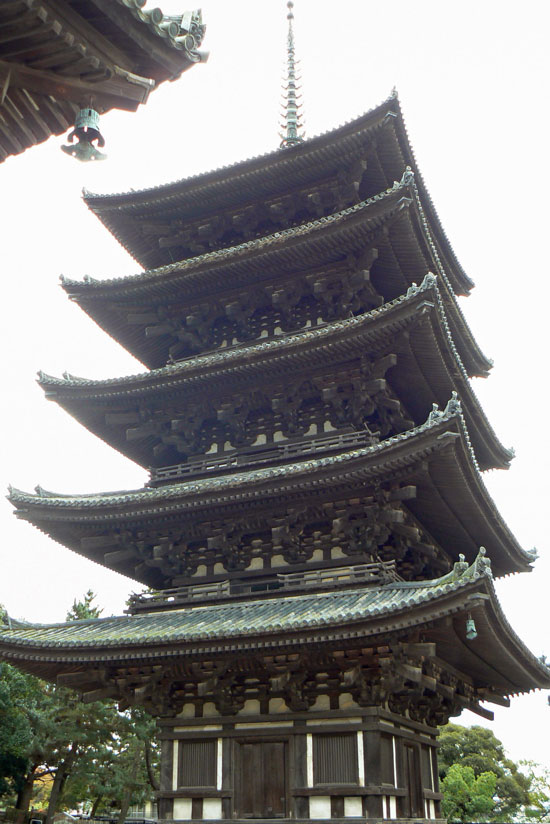

| 興福寺 マップ 平成23年12月1日 法相宗の大本山の寺院である。南都七大寺の一つに数えられる。藤原鎌足とその子息・藤原不比等ゆかりの寺院で、藤原氏の氏寺であり、古代から中世にかけて強大な勢力を誇った。南円堂は西国三十三箇所第9番札所である |

|||

|

|

|

|

| JR奈良駅 | 旧奈良駅の観光案内所 | ||

|

|||

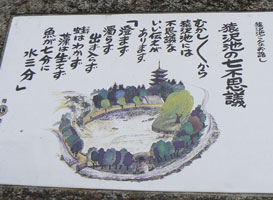

| 猿沢の池から興福寺の五重塔 | |||

|

|||

| 東金堂と五重の塔 | |||

|

|

||

|

|||

| 国宝館 阿修羅像など数多く安置 | |||

| 東大寺 大仏殿 マップ 国宝である 本尊、盧舎那仏坐像(奈良の大仏)を安置している 現在の建物は1709年(宝永6年)に落慶したもので、正面の幅57.5m、奥行き50.5m、棟までの高さ49.1m。奥行きと高さは創建当時とほぼ同じだが、幅は創建当時(約86m)の約3分の2 大仏殿 パノラマ |

|||

|

|

||

|

|

||

|

|

||

| 国宝 南大門 | 平成23年10月開館のミュージアム | ||

|

|

||

| 大仏殿 | |||

|

|

||

|

|

||

| 国宝 金銅八角燈籠 | |||

|

|

|

|

| 木造金剛力士像 | |||

|

|

||

| 本尊 銅造盧舎那仏坐像 国宝 | |||

|

|

|

|

| 広目天像 | 多聞天像 | 如意輪観音像 | |

東大寺 二月堂 マップ 早春の風物詩である「お水取り」の行事が行われる。正式には修二会(しゅにえ)といい、8世紀から連綿と継続されている宗教行事。 平成29年3月7日 |

|||

|

|

||

|

|

||

|

|

|

|

|

|

||

| 平成23年12月1日 | |||

|

|||

|

|

||

|

|

||

|

|

||

| お水取りの時には観覧広場 | お水取り松明はこの会談を駆け上がり舞台に向かう | ||

|

|||

|

|

|

|

|

|||

| 三代目の良弁杉 東大寺の初代別当 良弁(ろうべん)僧正は、赤ん坊のときに鷲にさらわれ二月堂のこの大きな杉の木におろされたというお話は文楽や歌舞伎にもなっている | |||

|

|

||

| 四月堂 | 三月堂 | ||

奈良公園 マップ 若草山麓に広がる国の名勝 |

|||

|

|

||

|

|

||

|

|

||

|

|

||

|

|

|

|

|

|

||

|

|

||

|

|

||

| 春日大社 マップ 春日造 全国にある春日神社の総本社である。藤原氏の守護神である武甕槌命と経津主命、祖神である天児屋根命と比売神を祀る。 武甕槌命が白鹿に乗ってやってきたとされることから、鹿が神使とされる。 |

|||

|

|

||

|

|

||

|

|

||

|

|

||

| 西回廊と直会殿 | 南門 | ||

| 新薬師寺 マップ 本尊は薬師如来、国宝の本堂や奈良時代の十二神将像で有名 奈良駅となりの京終駅(きょうばて)から徒歩25分 |

|||

|

|||

| 国宝 本堂 | |||

|

|

||

| 法隆寺 マップ 『柿くえば鐘が鳴るなり法隆寺』 正岡子規 斑鳩町にある聖徳宗の総本山で、別名を斑鳩寺(いかるがでら 聖徳太子が創建した寺院といわれている 五 重 塔 大型画像 |

|||

|

|

||

| JR法隆寺駅 | 駅前の時計台 | ||

|

|

||

| 中門(ちゅうもん) | |||

|

|||

|

|

||

| 中門金剛力士(吽形) |

|

||

|

|

||

| 金堂 軒の出が深く屋根が垂下してきたためこの龍の巻きついた支柱は江戸時代に追加された | |||

|

|

||

| 金堂と五重塔 | |||

|

|

||

|

|||

|

|||

| 大講堂 | |||

|

|

||

|

|

||

|

|

||

| 百済観音堂(平成10年完成) | |||

|

|||

| 百済観音堂の回廊から見た紅葉 | |||

|

|

||

|

|

||

| 八角円堂の夢殿 | |||

|

|||

| 739年ころに創建 聖徳太子の住まいであった「斑鳩の宮」の跡に、行信僧都が、太子の遺徳を偲び建てた。本尊の国宝救世観音像は聖徳太子等身の像 | |||

|

|

||

| 中宮寺 マップ 聖徳太子が母の穴穂部間人皇后のために建立したと伝えられています。太子の斑鳩宮・岡本宮・葦垣宮の中間にあたるところから中宮寺と呼ばれたといわれ、室町時代に尊智女王が入寺以来、代々門跡尼が住職 |

|||

|

|

||

|

|

||

|

|||

| お寺のHP写真 | |||

|

|||