| 井倉洞 マップ 平成23年11月16日 新見市井倉の石灰岩地帯に雨水等が長年浸食して できた、全長1200メートルの鍾乳洞 |

|||

|

|

||

|

|||

| 井倉洞はJR井倉駅から15分 | 右側の緑の通路が入口 入場料1000円 | ||

豪 渓 総社市 マップ 平成23年11月16日 槙谷川の上流。中天にそびえ立つ花崗岩の330m天柱山・剣峰など奇岩絶壁のいかつい岩石美と、 清流と紅葉の調和した渓谷。大正12年国の指定 |

|||

|

|||

|

|

||

|

|

||

|

|

||

|

|

|

|

| 豪渓寺 | 展望台は落石のため進入禁止 | ||

|

|

||

| 平成23年の紅葉は枯葉であった | |||

|

|

||

| 薬師院 松連寺 高梁市 マップ 平成23年11月16日 |

|||

|

|||

| 薬師院(左)と連松寺(右) 連松寺は拝観できない。城郭様の石垣上に並んで建っているが、備中松山城の砦の役割を兼ねて建てられた。 |

|||

|

|

|

|

|

|||

| 薬師院は映画「男はつらいよ」のロケ地 JR高梁駅から山手側に徒歩10分 | |||

|

|

||

|

|

||

|

|

||

|

|

||

| こちらは連松寺 | |||

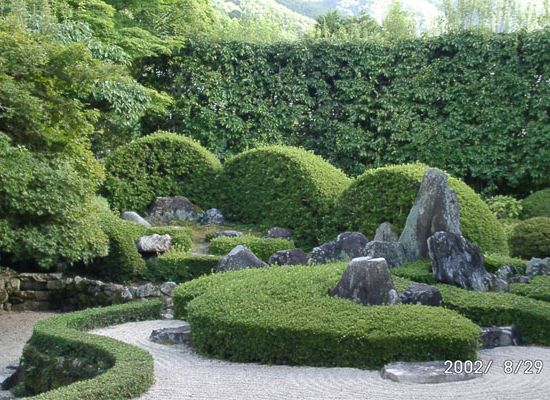

| 頼久寺 マップ 平成14年8月29日 境内の庭園は小堀遠州により作庭されたもので、蓬莱式山水庭園。愛宕山を借景し白敷砂の中央に鶴島、後方に亀島の2つの低い築山状の島を置いて石を組み、書院左手の山畔に沿ってサツキの大刈込みで青海波を表現している。築庭様式は、桃山時代から江戸初期にかけて盛んだったもので、現在まで当時に近い状態で保存されているのは貴重であるとされ、昭和49年に国の名勝に指定。 |

|||

| お寺の入り口はお城に似ている | |||

|

|

||

|

|||

|

|

||

|

|

||

| 名勝 庭園 | |||

|

|||

| 平成23年11月16日 | |||

|

|

||

|

|||

|

|

||

|

|

||

|

|

||

|

|

||

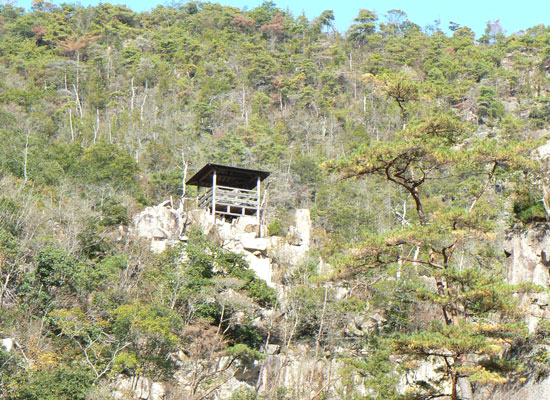

| 備中松山城 マップ 平成14年8月29日 標高430mの臥牛山頂上付近に建つ天守は、国の重要文化財で、現存天守を持つ山城としては最も高い所にあります。1683年に水谷勝宗によって3年がかりで修築され、今の天守の姿になりました。 登城坂の周囲は、高さ10m以上の巨大で切り立った岩壁がそびえ、昔日のつわものたちが舌を巻いた”難攻不落の名城”の面影をうかがい知ることができます。白い漆喰塗りの壁と黒い腰板のコントラスト、空の青に映える美しい天守。秋には大手門付近の木々が紅葉し、岩壁が燃えるような朱色に覆われる景色は圧巻。 |

|||

|

|

||

| JR伯備線踏切を渡って松山城へ向かう | |||

|

|

||

|

|

||

| 平成の修復は平成15年1月終了予定 14年当時の工事中の天守閣 | |||

|

|

||

| 高梁市への高速道路IC | お城から見える高梁市内 | ||

|

|||

| 自然の岩(写真右側)を利用した城つくりで有名 | |||

| お城から見た高梁市内 JR高梁駅前辺り | |||

| 平成23年11月16日(2011) | |||

|

|

||

| 駐車場からはお城の下まで徒歩25分の急坂の登山 | |||

|

|

||

|

|

||

|

|

||

|

|

|

|

|

|

||

|

|

||

|

|

||

|

|

||

| 吉備路 国分寺・吉備津神社・高松城跡は車で20分間隔の三角点に位置している 平成21年6月11日 |

|||

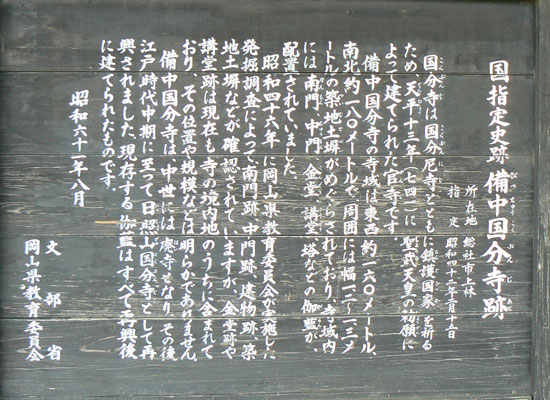

| 備中国分寺 マップ アカマツにつつまれた丘陵地のほぼ中心部に位置し、聖武天皇の発願によって創建された国分寺の一つです。建物は南北朝時代に焼失したと伝えられ、現在の建物は江戸時代中期以降に再建されました。境内にそびえる五重塔は、岡山県内唯一のもので吉備路の代表的な景観 |

|||

|

|||

| 国分寺五重の塔 | |||

|

|

|

|

|

|

||

| 平山郁夫画伯の取材場所から | |||

|

|

||

|

|

||

|

|

||

| 吉備津神社 マップ 岡山市にあり、大吉備津彦大神を主祭神とする山陽道屈指の大社です。 大吉備津彦大神は、記紀によれば、崇神朝四道将軍の随一として、この地方の賊徒を平定して平和と秩序を築き今日の吉備文化の基礎を造られたとされています。 古来より、吉備国開拓の大祖神として尊崇され、吾国唯一の様式にして日本建築の傑作「吉備津造り(比翼入母屋造)」の勇壮な社殿、釜の鳴る音で吉凶を占う鳴釜の神事、また桃太郎伝説のモデルで知られています |

|||

|

|

||

|

|

||

|

|

||

|

|

||

|

|

||

| 長い廊下の脇には「あじさい」の群生があり、丁度見ごろでした | 長廊下の中ほどに紫陽花園への鳥居 | ||

|

|

||

|

|

||

|

|

||

|

|

||

|

|

||

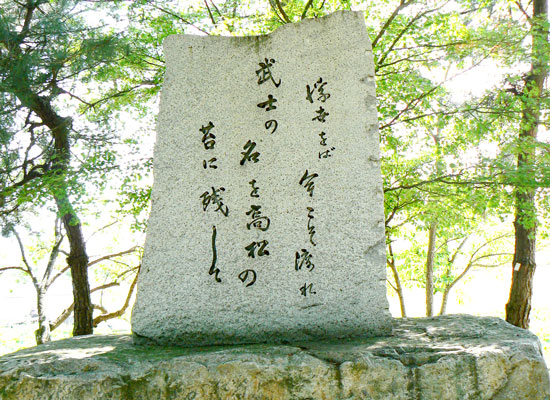

| 備中高松城跡 マップ 水攻め、中国大返しで有名になった城の跡。今はあやめ公園の様相です(左) 公園に整備したときにした時に下から昔の沼田の蓮が芽生えたもの(中) 城主辞世の句 浮世をば 今こそ渡れ 武士の名を 高松の 苔に残して (右) |

|||

|

|||

|

|

||

|

|

||

|

|

||

| 水攻め高松城の詳しい解説 城主 清水宗治 辞世の句碑 浮き世をば今こそ渡れもののふの 名を高松の苔に残して | |||

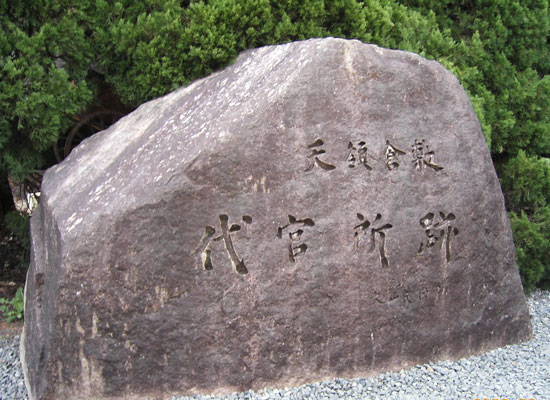

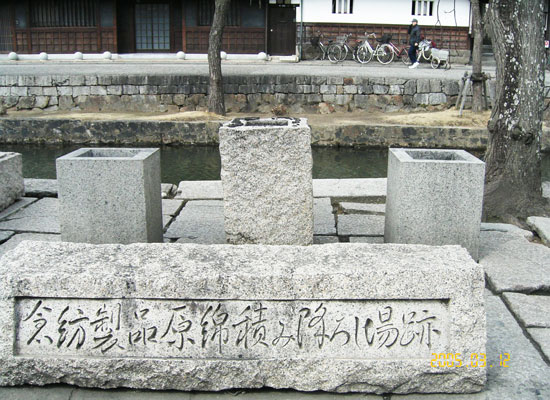

| 倉敷美観地区 マップ 平成17年3月12日 倉敷 市にある町並保存地区であり、岡山県NO.1観光地 パノラマ写真 |

|||

|

|||

| 駅前商店街の裏の白壁通り | |||

|

|

||

| ホテル アイビースクエア (倉敷紡績跡) |

|||

|

|

||

|

|

||

|

|

||

|

|

||

|

|

||

| 倉敷川畔 |

|||

|

|

||

|

|

||

|

|

||

|

|

||

|

|

||

|

|

||

|

|||

|

|

||

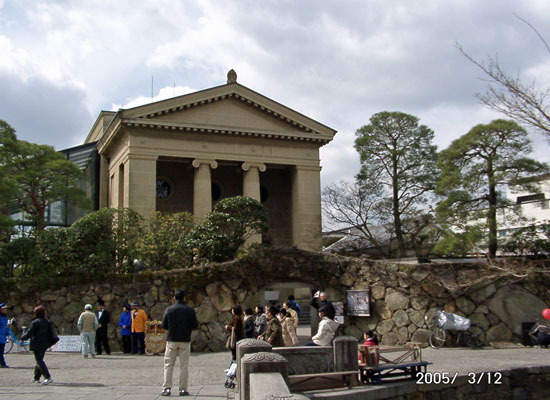

| 大原美術館 | |||

|

|

||

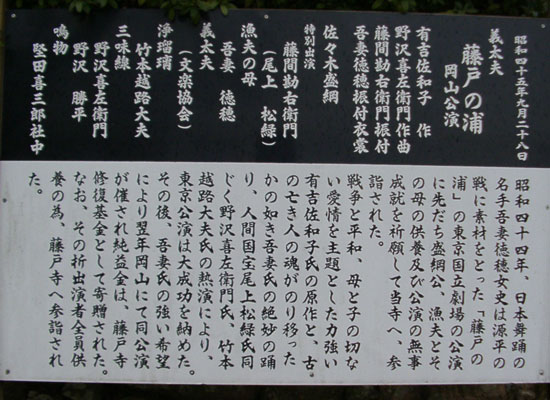

| 藤戸の浦 (倉敷市) マップ 藤戸の戦いの場所 備前国児島の藤戸と呼ばれる海峡で源範頼率いる平氏追討軍と、平家の平行盛軍の間で行われた戦で平軍は敗北し讃岐に逃亡 |

|||

|

|

||

|

|

||

|

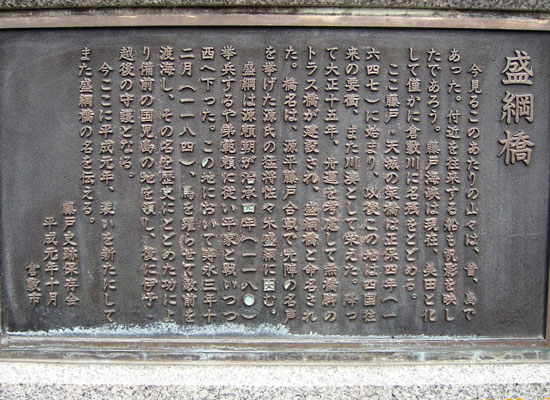

寿永三年 十二月源平藤戸の合戦で源氏の武将佐々木三郎盛綱は、この 藤戸海峡を馬で渡り先陣の功をたてた。その戦功に児島の郷を受領し入国 した時、合戦で荒れた藤戸寺を修復するとともに、源平両軍の戦没者及び 先陣の手引きをして秘密保持の為盛綱に亡き者にされた若き漁夫の霊を慰 め、藤戸寺で大法要を行った。 そして当時の飛び境内であった小島に経を納め供養塔を建立する。 これが、今の経ケ島である。以来毎年、藤戸寺土砂加持法会に於いて盛綱 公とともに供養なされている。 この史実は、謡曲「藤戸」として古来より広く演じ、謡いつがれている。 近くには、若き漁夫の母が佐々木のささと聞くだけで腹立たしく、山の笹 をすべて抜き取ったという「笹無山」がある。 (倉敷駅から児島行き下津井バスに乗り、藤戸寺下まで約30分)

|

||

| 真言宗 藤戸寺 平安時代末期の源平藤戸合戦の功によりこの地域を拝領した源氏方の佐々木盛綱が、源平両軍の戦死者と自分が殺した漁夫の霊を弔うため、大法要を営んだ場所と伝えられます 境内には鎌倉時代中期の石造五重塔があるほか、初夏の頃には「平家物語」で有名な沙羅双樹の花が咲きます 謡曲「藤戸」の寺として謡曲・歌舞伎を演ずる人や俳句等で訪れる人も多いく、毎月21日の「藤戸のお大師様」の縁日には参拝者や露店で賑わいます |

|||

|

|

||

|

|

||

|

|

||

| 本堂 | |||

|

|

||

| 藤戸 源平合戦絵図 | |||

|

|

||

|

|

||

| 鎌倉時代中期の石造五重塔 | 藤戸寺ロケの四代目水戸黄門役は石坂浩二 | ||

|

|||